相続分の譲渡について

相続を原因とする権利の移転登記(相続登記)について、

法定相続分と異なる割合で登記をする方法の一つに、相続分の譲渡があります。※民法905条1項参照

この方法による登記はどのようにすればよいか、以下の事例を通して解説していきます。

(X名義の甲土地について、相続人は全員でABC、相続分は各々3分の1という事例です。)

➀相続人間で相続分の譲渡をした場合

例えば、相続人であるAがBに相続分を譲渡した場合です。

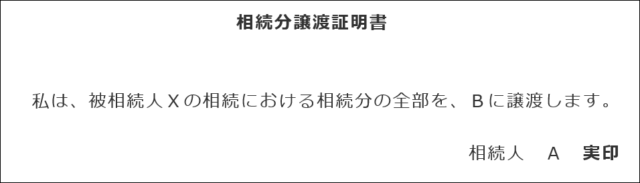

この場合、「相続分の譲渡を証明する情報(Aの印鑑証明書付き)」と、その他の相続登記に必要な添付情報を提供すれば、

B(持分3分の2)C(持分3分の1)への相続登記1件の申請で相続登記は可能です。

※参考先例 昭59.10.15-5196

「共同相続の登記をする前に相続人の一人が他の相続人相続分を譲渡したときは、

譲渡後の相続分をもって『相続』を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。」

なお、「相続分の譲渡を証明する情報(Aの印鑑証明書付き)」の文例も参考に記します。

また、相続分の譲渡は有償、無償でもどちらでも構いません。(但し、有償の場合は、その対価は相続税の課税対象になります。)

複数人の譲渡も可能です。(他にも注意すべき事項もございますが、本稿では割愛します。)

また、相続分の譲渡は、第三者への譲渡が可能です。そのことは他の相続人の同意を要しません。

(第三者とは、相続人ではないものです。個人、法人どちらでも構いません。)

ですが、この申請は➀の登記申請の方法が変わります。②へ続きましょう。

➁第三者への相続分の譲渡をした場合

例えば、相続人であるAが相続人ではない甲に相続分を譲渡した場合です。

こちらは、まず⑴相続人ABCへの相続を原因とする相続登記申請を行います。

それから、⑵Aの持分を甲に移転する持分移転登記が必要になります。

つまり、➀とは異なり2回の登記をしなければ、②の登記を達成できないのです。

なぜ、➀と➁では登記申請の方法が変わるのでしょう?

それは、相続を原因とした権利の移転の権利者は、「相続人」に限られるからです。

| 民法899条「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する」 |

そのため、相続人以外のものが、相続により権利を承継することはできませんので、一度⑴の登記をしてからでないと、

相続分の譲渡の登記ができないのです。

関連ページ: